Las valerosas manos argentinas. A 210 años de la caída de Montevideo.

“¿Pero dónde tu nombre es más temido?

¿Dónde más la voz patria es voz de trueno,

que del tirano la cerviz humilla?

Ante el muro fatal, ante el ejido

do al mirarse lanzado de tu seno

se acogió pavoroso;

en la Banda Oriental tu gloria brilla

del argentino río caudaloso”

Esteban de Luca; Oda a Montevideo rendido (1814)

En junio de 1814 las tropas navales de las Provincias Unidas del Río de la Plata al mando del Almirante William Brown vencían en Montevideo al ejército español. La caída de este baluarte realista fue central para impedir nuevas incursiones en el Río de la Plata. A continuación presentaremos tres piezas documentales que forman parte del Archivo Histórico de la Cancillería Argentina relativas a este hito en el proceso de independencia. Se trata de dos comunicaciones de Gervasio Antonio Posadas -una carta y una circular- y una misiva del prócer chileno Bernardo O’Higgins. Estos documentos forman parte de la caja AH/0003 de la Sección facticia Misiones en el Exterior, dedicada a la misión de Juan José Paso en Santiago de Chile.

Como en buena parte de América, la creación de un gobierno autónomo en el Río de la Plata, a partir de 1810 se fundó en el principio de retroversión de la soberanía. La autoridad legítima hasta entonces, Fernando VII, había sido apresado por las tropas napoleónicas por lo que el poder volvía al pueblo. De esta manera se formó una Junta de gobierno que desplazó el poder del Virrey, adjudicándose para sí la tutela del Rey depuesto. La versión más clásica y predominante de la historiografía nacional, hasta hace algunas décadas, consideraba esta operación como una estratagema o una simulación elaborada por un grupo social que ya por entonces tenía una conciencia independentista, liberal e incluso nacional. En la actualidad el consenso historiográfico se aleja de esta interpretación. La visión más extendida entre los historiadores del período sostiene que los protagonistas de la Revolución de Mayo no formaban un grupo social homogéneo con un plan independentista elaborado. El establecimiento de un gobierno autónomo se explicaría más, entonces, por el vacío de poder que generó el encarcelamiento de Fernando VII. Este suceso funcionó como desencadenante de un proceso complejo que desembocaría en la declaración de independencia de 1816. El período entre la Revolución de Mayo y el Congreso de Tucumán, por lo tanto, resulta crucial para comprender la formación de una voluntad independentista. En la dinámica que adquiere la revolución y el conflicto bélico, en las disputas entre facciones y el contexto internacional podemos encontrar algunas de las claves explicativas de este proceso.

Los documentos que compartimos aquí están enmarcados en este contexto. Durante el año 1814 se produjo la caída de Montevideo que terminó de configurar el territorio rioplatense como un espacio en control del bando insurgente. En este sentido, se suele destacar que de “todos los grandes centros revolucionarios de Hispanoamérica, el Río de la Plata tuvo la particularidad de ser el único en no haber vuelto a caer nunca en manos fidelistas”. Parte de este éxito se puede entender a partir de la victoria naval. En paralelo en el contexto internacional, Fernando VII regresó al trono con una política de corte absolutista, disolvió las Cortes y derogó la Constitución de Cádiz, y pretendió recuperar el poder perdido en América. Se abría un período de restauración monárquica en buena parte del continente europeo que se plasmó en el Congreso de Viena del año siguiente (1815). La agresiva política en el continente americano terminó de configurar la oposición entre los gobiernos locales y la monarquía española. La intransigencia monárquica “empujó a los sectores políticos de las Provincias Unidas, incluso a los que seguían prefiriendo la autonomía a la ruptura, a declarar la independencia absoluta de una nueva nación”

Los documentos

Mediante una circular del 24 de junio, el entonces Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, comunicaba “La Patria triunfó, y la Plaza de Montevideo ya está sujeta al Gobierno de las Provincias Unidas Del Río de la Plata. Tan plausible noticia debe ocupar la alegría de los verdaderos americanos, y considerando que V.S. tomará una gran parte en este Júbilo, la pongo en su conocimiento para su satisfacción”. Cuatro días más tarde en una carta dirigida a Juan José Paso, enviado a Santiago de Chile por el gobierno patrio, informaba: “Las armas de las Provincias Unidas han tomado ya quieta y pacífica Posesión de la ciudad de Montevideo con la magnificencia y decoro que acreditan los adjuntos documentos.”

Un mes más tarde, desde Talca, escribía O´Higgins saludando el triunfo en la Plaza de Montevideo:

“absorto del más feliz resultado que pudo conseguir la causa gral de la América entera con la rendición del Puerto de Montevideo, no me canso de desir que los Patriotas de las Provincias Unidas de la Plata son los Eroes de nuestra libertad suspirada y que a su constancia, y valor indesible no se opondrán, no jamás los débiles recursos de los tiranos temerarios, prometiéndome que ya se hará eterno en ese punto el flameo de los pendones de la Patria, cuyo sostén estriba en las valerosas manos Argentinas.”

Un aspecto a destacar del contenido de los documentos seleccionados es la forma en que se nombra la oposición entre los bandos en disputa. Podemos ver en los escritos que se construye un nosotros constituido por verdaderos americanos y patriotas que bregan por la causa general de la América entera y por la Patria enfrentados a tiranos temerarios. En particular el concepto de patria/patriotas fue estudiado por Gabriel Di Meglio en una compilación dirigida por Noemí Goldman. Allí el historiador sostiene que el concepto de patria fue un componente crucial del lenguaje político rioplatense. Éste adquirió un contenido emotivo y afectivo incorporando un uso de carácter invocativo, distinto al estrictamente territorial. A partir de la Revolución de Mayo se produjo una politización del concepto que lo transformó en el principal principio identitario colectivo. En este sentido, afirma Di Meglio “este sentido político de patria se difundió rápidamente (...) la patria era la causa y no la ciudad”. Volviendo a los documentos que presentamos, la patria que evoca O’Higgins puede pensarse según esta idea de causa compartida. A pesar de pertenecer a unidades geográficas diferenciadas, el prócer chileno saluda la victoria en Montevideo como un triunfo de la patria. En virtud de esta resignificación del concepto de patria, la tríada conceptual que sustentaba el orden colonial (Rey, patria y religión) se desmontaba dando lugar a una oposición entre América, la causa, la patria y los mandones, el Rey, la tiranía. Aquella revolución que se había hecho en nombre del Rey, al tiempo lo iría configurando como enemigo del proceso. Esta antinomia se “había delineado con el devenir de la guerra y se había aclarado completamente con el retorno de Fernando VII al trono en 1814”.

Otro de los aspectos que resulta interesante resaltar de estas fuentes primarias es que nos permiten reconstruir las subjetividades de la época. La experiencia con los documentos producidos en el contexto, los que aquí compartimos son una somera muestra, transmiten el ímpetu de quien se sabe protagonista de una época histórica. No se trata de trámites burocráticos o reportes rutinarios, son documentos que transmiten el fervor de una gesta trascendente. Dice el historiador Eric Hobsbawm:

“Demostrar mediante archivos y ecuaciones que nada cambió mucho entre 1780 y 1830 puede ser correcto o no, pero mientras no comprendamos que la gente se vio a sí misma como habiendo vivido, y como viviendo una era de revolución (un proceso de transformación que había convulsionado al continente y que iba a seguir haciéndolo) no comprenderemos nada sobre la historia del mundo a partir de 1789”

Con esta cita del historiador británico comienza un texto de Raúl Fradkin, uno de los más reconocidos investigadores del período. En aquel artículo Fradkin repone una discusión de larga data sobre el carácter y alcance de la revolución en las independencias latinoamericanas, a la vez que conmina a cerrar la brecha entre dos modos de hacer historia “uno concentrado en las dinámicas políticas locales y regionales y que presta privilegiada atención a los grupos subalternos y otro en el cual prima la atención a la escala central o estatal y que presta una atención mucho mayor a las elites”. Para realizar esta tarea invita a despojarse de todo idealismo para “comprender el curso de una serie de revoluciones que distaron de ser tanto las que algunos quisieron ver como las que otros hubieran querido sean”. La función de los Archivos Históricos encargados de custodiar, clasificar y dar acceso al acervo documental se torna, entonces, fundamental para la tarea de los historiadores y público en general que quiera conocer, repensar o revisar esta etapa histórica.

La sección

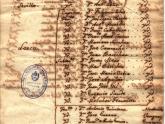

La sección “Misiones en el Exterior” cuenta con una descripción que cumple los parámetros establecidos en la norma internacional archivística ISAD(G). Allí se reconstruye el contexto de producción de los documentos y la organización de esta agrupación documental. La organización de la sección Misiones en el Exterior se realizó a partir de un criterio político-historiográfico que destaca el protagonismo de los grandes personajes de la historia nacional. Según consta en las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores entre los años 1949 y 1952 se dispuso la creación de ésta y otras secciones organizadas en salones. Se proponían crear el “Salón Hispánico”, que incluiría la documentación original de la época que se extiende hasta la declaración de la independencia; el “Salón Confederación” que comprendería los aspectos administrativos, consulares e históricos del período; el “Salón Tratados”, que incluiría Convenciones y, por último, el “Salón de las Misiones”, con testimonios de gran valor, representativos de la actuación que les cupo a eminentes hombres de la Nación. En la actualidad las normas de organización archivística contrarían el criterio de selección de esta sección, ya que se privilegia la clasificación orgánica y funcional, es decir, a partir de la estructura y las funciones que cumple cada área productora dentro de la institución y, por lo tanto, el respeto por el orden original y su contexto de procedencia. En “Misiones en el Exterior” se encuentran algunos de los documentos más antiguos de nuestro acervo. Los primeros registros pertenecen a la misión de Alvarez Jonte en Chile entre los años 1810 y 1811. La documentación de la Misión de Juan José Paso a Chile se encuentra parcialmente digitalizada. Invitamos a conocer estos y otros documentos del Archivo Histórico de la Cancillería.

Gastón Martedí, septiembre de 2024.